|

Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)

№ 111 / Август 2014 Воспоминания

|

|

||||||||

|

Собираясь рассказать о работе Бенедикта Сарнова над книгой лучших, на его взгляд, стихов Бориса Слуцкого (с первым ее вариантом Сарнов познакомил меня еще в 2009 году, а вышла она в 2013-м — за год до смерти Бенедикта Михайловича — и в другом, нежели предполагалось, московском издательстве), решил вспомнить много чего вокруг этого сюжета.

Так в статье возникло две части.

1. Из личных воспоминаний

Сначала о главных персонажах статьи.

Слуцкий

О новом поэте, как и многие наши граждане, старшие меня, я, тогда школьник, узнал из статьи Ильи Эренбурга «О стихах Бориса Слуцкого» (Лит. газета. 1956. 28 июля), а со стихами Слуцкого познакомился уже чуть позже, перелистывая гигантского формата первый выпуск ежегодного (как стало ясно позже) альманаха «День поэзии», где стихи Слуцкого занимали целый разворот. В этой, поразившей меня уже внешне, книге были напечатаны поэты, чьих имен прежде я даже не слышал: например, два с половиной разворота Марины Цветаевой — первая посмертная публикация, подготовленная Анатолием Тарасенковым, причем в его справочной врезке невинно сообщалось, что поэтесса умерла в Елабуге[1], — а также впервые напечатанные стихи Ахматовой и Пастернака (два стихотворения, как потом оказалось, из его еще неизвестного даже по названию романа «Доктор Живаго»). Этот незабываемый «День поэзии» подтверждал правоту Эренбурга, написавшего в заключение статьи о Слуцком: «Хорошо, что пришло время стихов». Первую книжку Слуцкого («Память», 1957) я проворонил, но его первый приезд в Питер уже мимо меня не прошел. Слуцкий в группе разномастных поэтов выступал, помнится, в ДК Горького (ни одной его фотографии я еще не видел и, когда на сцене расположились приглашенные поэты, в большинстве мне неизвестные, правильно угадать его не смог, пока ему не предоставили слово).

Вторую книгу («Время», вышла в начале 1959-го) я уже не пропустил, купив ее в знаменитом книжном магазине возле Мариинского театра[2]. Не помню, на том вечере в ДК или на другом я попросил у Слуцкого автограф на книжке «Время» (была пора очень шумного резонанса на его стихотворение «Физики и лирики», и на вопрос Б.А. — что вам написать? — сказал, что я — физик, и он, улыбнувшись, надписал: «Физику от лирика (без зависти) Борис Слуцкий»). Потом кое-что из его ненапечатанных стихов попадало ко мне и в самиздате, ну а все новые сборники не пропускались, хотя в 1970-е годы они, бывало, казались не слишком интересными, пожалуй даже усталыми (не знал, что молодая жена Слуцкого была смертельно больна, ему до зарезу требовались деньги на зарубежные лекарства, и он сам портил свои стихи, чтоб их непременно выпустили, а не зарубили на корню). Теперь, когда стихи Слуцкого печатаются по авторским рукописям, можно оценить значение созданного им тогда.

Из того, что запомнилось о Слуцком, отчетливо вижу его в Москве на похоронах Эренбурга 4 сентября 1967-го (тогда же подробно все записал). Прощание с Ильей Григорьевичем в ЦДЛ для публики было открыто и очень многолюдно — притом что вся церемония забюрократизирована и просчитана, так что в зале все места оказались изначально заняты и остаться на панихиду не представлялось возможным: выноса дожидались на улице. Видел, как Слуцкий с траурной повязкой на рукаве выходил несколько раз из ЦДЛ и, двигаясь вдоль многотысячной очереди, вылавливал в ней знакомых и проводил их с собой в здание. Новодевичье кладбище с утра было закрыто, но когда автобусы (с гробом и близкими, а также с писательскими функционерами) приехали, их пропустили, но тут же ворота заперли. Публика, с трудом добравшаяся до площади перед кладбищем, оказалась отгороженной от закрытых ворот четырьмя цепями милиции, и даже мы, молодые и прорвавшиеся через все цепи, перед внушительными воротами и милицейским чином остановились. На наши просьбы пропустить внутрь он отвечал, что пустит после похорон… И тут из некой двери вышел Слуцкий всё с той же повязкой и сказал полковнику, что траурный митинг окончился и (показав на нас) прорвавшихся уже можно пустить. Полковник открыл ворота, и мы ринулись внутрь, успев собственно к захоронению…

Последний раз слышал голос Слуцкого, когда он звонил из Тулы, где тогда жил у брата, выключая себя из московской и литературной жизни. Было это на квартире Ирины Ильиничны Эренбург, очень нежно к нему относившейся и очень за него переживавшей. Звонил — уже несколько лет больной и почти безучастный ко всему. Она встрепенулась, когда взяла трубку, и сказала: «Боря, как вы?» Потом заметно погрустнела, слушая его, а после короткого разговора не сразу пришла в себя… Слуцкий там, в Туле, и умер в феврале 1986‑го, когда уже шла горбачевская перестройка. Его московские похороны не обратили на себя того внимания страны, которого он заслужил. Правда, недатированные стихи Слуцкого с перестройкой начали активно появляться в журналах, создавая у многих читателей иллюзию как бы его литературного присутствия в новой жизни. Всю эту публикаторскую работу взял на себя его душеприказчик — критик и литературовед Юрий Леонардович Болдырев, который в 1991-м подготовил и осуществил первое научно подготовленное (как в нем написано) собрание сочинений Слуцкого в трех томах. Тираж его составлял 50 тысяч, что по современным понятиям немыслимо много. Конечно, правильно его было бы назвать собранием стихотворений, так как ни переводы, ни проза, ни воспоминания, ни критика, ни тем более письма в него не вошли. Тем не менее именно это издание представило читающей публике основной свод бесцензурных текстов Слуцкого и обозначило его масштаб и место в русской поэзии ХХ века. Критика единодушно оценила важность этой работы Болдырева. Познакомившись с Юрием Леонардовичем году в 1990-м в Москве, я заинтересованно расспрашивал его об архиве поэта и о том, как в нем представлен Эренбург, открывший Слуцкого широкой аудитории. Он рассказал мне о текстах, которые знал, и обещал прислать их, как только опубликует. В январе 1991-го я действительно получил от него по почте № 3 «Огонька» с публикацией воспоминаний Слуцкого к столетию Эренбурга, потом многократно переиздававшихся. Многие другие планы Болдырева остались нереализованными — он не успел…

О Слуцком много всего написано. Назову хотя бы большой том «Борис Слуцкий: воспоминания современников» (СПб., 2005), подготовленный П.З.Гореликом. Некоторые факты, связанные с жизнью поэта, приобрели сегодня новое звучание: скажем, то, что он родился в донбасском городке Славянске. Теперь бы сказали: в печально известном Славянске… Из написанного о Слуцком сильнейшее впечатление произвела на меня эмоциональная и глубокая статья Омри Ронена «Грусть», где о его месте в русской поэзии ХХ века сказано умно и непререкаемо. Внимательно следивший за всеми новыми публикациями Слуцкого перестроечных годов, Ронен (с естественной для него внутренней свободой) отмечал в них и определенные изъяны, которые в России, пожалуй, никто не фиксировал. Таково, например, его замечание: «…даже покойному Болдыреву не удалось ни крестить Слуцкого, ни откреститься от его военной должности "попа́" — политработника»[3]. Или приведенная им цитата из неизвестного мне Марата Гринберга, в своей английской книге о поэтике Слуцкого сказавшего: «Болдырев устранил из Слуцкого непонятные ему места, представив поэта как дитя своего времени, пришедшего к раскаянию в конце пути. Его Слуцкий был социальной и исконно русской фигурой, чье время от времени пробуждавшееся еврейство являлось частью неприятия им любого зла; его же непосредственная причастность к жертвам этого зла расценивалась сугубо как воля случая. Более того, Болдырев, правоверный христианин, относился к еврейству Слуцкого с определенным снисхождением и жалостью»[4].

Теперь о Сарнове.

Сарнов

Имя его я знал по «Литгазете», где Сарнов работал с конца пятидесятых годов. Знаменитая его критическая статья «Если забыть о часовой стрелке» (о Евтушенко и Вознесенском), наверное, еще и сейчас у меня где-то в вырезках хранится, как стоит на полке его книга 1969 года «Бремя таланта» — последняя перед двадцатилетним перерывом, когда имя Сарнова занесли в «черный список».

Лично с Бенедиктом Михайловичем я познакомился только году в 1988-м у Ирины Ильиничны Эренбург, когда мы все вместе отправились в «Совпис» обсуждать вопрос о первом полном (оказалось, что практически бесцензурном) трехтомном издании мемуаров Эренбурга. Предполагалось, что Сарнов будет писать вступительную статью, а я готовить текст и комментировать его — по настоятельной рекомендации Л.И.Лазарева, уже напечатавшего у себя в «Вопросах литературы» несколько моих эренбурговских материалов, которые, думаю, Сарнову были не слишком интересны[5]. Когда мы возвращались из издательства, зашла речь о нападках Натана Эйдельмана (в письме, которое он отправил в ЦК КПСС и распространил в самиздате) на мои с соавтором комментарии к сюжету с Говардом Фастом, Эренбургом и Полевым, где о Фасте в 1956-м было сказано так, чтобы пропустила цензура[6]. «Вы подставились!» — заметил мне мэтр Сарнов без снисхождения к обстоятельствам, в то время как Л.И.Лазарев (помню его рассказ об этом) спорил с Эйдельманом и говорил ему, что он вовсе не на тех нападает… Урок этот был столь поучителен, что я его запомнил.

Свою работу над трехтомником мы с Сарновым выполняли, никак ее не обсуждая друг с другом, и только после выхода издания в 1990-м Сарнов стал считать меня человеком, с которым, может быть, небезынтересно общаться. Когда в том же году началась подготовка к первому посмертному изданию Собрания сочинений Эренбурга в восьми томах и я снова стал его комментатором, а Сарнов готовил для первого тома эренбурговские стихи, он прислал мне их перечень, на что я отправил ему дополнительно тексты ряда еще недавно крамольных стихотворений об октябрьском перевороте 1917 года, и он их охотно включил в подготовленную подборку. С тех пор мы общались уже вполне дружески, как единомышленники.

Приезжая в Москву, я всякий раз бывал в гостеприимном доме Сарнова и подолгу с ним разговаривал. Б.М. был замечательно интересным собеседником, не счесть часов, которые я провел в его кабинете (где всегда можно было полистать стопки московских книжных новинок, еще не дошедших до Питера); беседы неизменно продолжались и за ужином, которым управляла его супруга Слава Петровна, время от времени нетривиально появлявшаяся и в текстах его воспоминаний.

Сарнов неизменно дарил мне все свои книги, и градус дружественных надписей на них неизменно рос. На выход первого тома нашей с В.Поповым «Хроники жизни и творчества Эренбурга» Б.М. откликнулся подробной рецензией, в которой писал: «Объем работы, проделанной авторами этой книги, поражает. Дела, события, обстоятельства, факты, общественные связи и личные отношения давно минувших дней восстановлены в ней с такой степенью подробности, что просто диву даешься: как это возможно? Создается впечатление, что жизнь Эренбурга прослежена авторами "Хроники" чуть ли не день за днем»[7].

Поздравляя Бенедикта Михайловича с 70-летием, я написал в очерке о нем: «Сло́ва "пиетет" в его словаре нет. Это, конечно, не значит, что среди героев его книг нет людей, которых он всерьез уважает. Просто симпатии не мешают Сарнову думать и писать свободно, остро, иногда даже лихо. И всегда его цель — понять главное»[8].

В 2000-е Сарнов неожиданно начал сотрудничать с московским журналом «Лехаим». Вот как он прокомментировал мне эти свои публикации в письме от 19 февраля 2006 года: «Дорогой Боря! Всё, что Вы читаете в "Лехаиме", есть во втором томе (его воспоминаний "Скуки не было". — Б.Ф.) или в каких-то других моих книгах. Я ничего специально для них не пишу, даю фрагменты. Рубрика осталась от "Эренбурга". Переходя к другим сюжетам, я объяснил, почему решил сохранить ее: мол, все мы, русские евреи, в каком-то смысле Павлы Савловичи».

Здесь необходимо пояснение.

С 2001 года тексты Сарнова печатались в «Лехаиме» под рубрикой «Я был евреем», которая пришла на смену материалам «Евреи в мировой культуре» (их готовил Матвей Гейзер). Но в одном из номеров 2003-го Б.М. написал: «По правде говоря, я давно уже почувствовал, что рубрику "Я был евреем" пора завершать…» И с этого номера он начал печатать отрывки из своей книги «Случай Эренбурга» под шапкой «Павел Савлович» (так прозвал Эренбурга в 1924-м Виктор Шкловский, объяснив читателям: «Обратившись из европейского католика или славянофила в европейского конструктивиста, он не забыл прошлого. Из Савла он не стал Павлом. Он Павел Савлович»).

В 2004 году почти одновременно вышли книга Сарнова «Случай Эренбурга» и подготовленные мною два тома писем Эренбурга[9]. На них Сарнов отозвался рецензией, в которой написал: «Назвав Б.Я.Фрезинского самым осведомленным и самым компетентным исследователем жизненного и творческого пути Эренбурга, я не погрешил против истины. Это не комплимент, а — точная констатация факта. Борис Фрезинский — автор подробных комментариев к трехтомнику "Люди, годы, жизнь" 1990 года и еще более развернутых и уточненных примечаний к той же книге, вошедшей в последние собрания сочинений Эренбурга. Все самые значительные издания Эренбурга, вышедшие в последнее время, были подготовлены им. <…> Чтобы осуществить это, надо было посвятить изучению жизни и творчества Эренбурга — ни мало ни много — всю свою сознательную жизнь. Так оно, в сущности, и было. И именно эта фанатическая преданность своей теме и своему герою была главным условием, позволившим Б.Я.Фрезинскому подготовить к изданию этот двухтомник эренбурговских писем. К чести составителя и комментатора тут надо сказать, что влюбленность его в своего героя не помешала ему составить и откомментировать книгу так, чтобы Эренбург в ней предстал перед нами не зализанным и отлакированным идеальным героем, а таким, каким он был, со всеми его взлетами и грехопадениями, со всеми — не всегда привлекательными — особенностями его характера»[10].

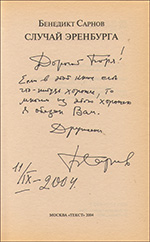

Безотносительно к столь лестному для меня отзыву, я принял приглашение журнала «Нева» и написал рецензию в четыре журнальных страницы на «Случай Эренбурга»: разумеется, уважительно, но все-таки что-то принимая в этой книге, а что-то и нет. Написать компактную статью всегда труднее, чем многословную. Заканчивал ее я сомнениями: «Тут я вспомнил две крылатые фразы: "Платон мне друг, но…" (это о Сарнове) и "Юпитер, ты сердишься…" (это уже обо мне). Они меня смущают»[11]. Храню два издания книги «Случай Эренбурга» с такими надписями автора — в 2004-м: «Дорогой Боря! Если в этой книге есть что-нибудь хорошего, то многим из этого хорошего я обязан Вам. Дружески, Б.Сарнов. 11/IX–2004» и в 2006-м: «Дорогой Боря! Вы сами дали мне понять, что — "Умри, Денис, лучше не напишешь!" Поэтому повторюсь: Дорогому моему Юпитеру от Платона. Дружески, Б.Сарнов. 12/XI–2006». Первая, весьма комплиментарная надпись содержит, конечно, сильное преувеличение — вызвано оно лишь доброжелательностью Б.М. Вторая, связанная с процитированным выше окончанием моей рецензии, — повтор надписи на втором томе воспоминаний «Скуки не было»: «Дорогому Борису Фрезинскому — Юпитеру от Платона. Дружески, Б.Сарнов. 28/III–2006». Привел эти надписи не для того, чтоб похвастаться, а чтобы пояснить, какими стали наши отношения с Б.М. в 2000-е годы. В конце 2005 года я написал для журнала «Народ Книги в мире книг» статью «Книга о пятнадцати годах сталинского госантисемитизма и еще раз о событиях начала 1953 года» — о сборнике, составленном Г.В.Костырченко для яковлевской серии томов «Россия. ХХ век. Документы». Сарнов был противником Костырченко, считающего, что раз нет сталинских документов о планах депортации еврейского населения СССР в 1953-м, то значит — Сталин ее и не планировал. Поэтому-то я и послал по электронной почте текст своей статьи для Сарнова и Лазарева. 28 января 2006 года, в день, когда, к слову сказать, номер журнала и поступил из типографии, Б.М. мне ответил: «Дорогой Борис! Статью получил, прочел. Распечатку сделал, Лазарю [Лазареву] передам. Статья блестящая, точная, аналитически безупречная. Наверняка можно было сказать больше и об этом томе, и о методах г-на Костырченко. Но — Вы правы, спасибо и за это, поскольку "столовую", безусловно, закроют. Обнимаю. Б.»

Поясню фразу про «столовую». Моя статья заканчивалась так: «В мемуарах "Люди, годы, жизнь", рассказывая о суровой и голодной Москве января 1942 года, Илья Эренбург привел такую историю: как-то в писательской столовке Дома литераторов Владимир Лидин сказал ему после тощего обеда: "Мы еще эту печенку вспомним", и вскоре столовка закрылась. Мне пришел на память этот эпизод, когда я закончил чтение тома "Государственный антисемитизм в СССР", вышедшего в серии "Россия. ХХ век. Документы" под редакцией А.Н.Яковлева». Сарнов со мной согласился.

Когда в январе 2011 года московский Музей Цветаевой устроил подготовленную мною выставку фотографий и книг к 120-летию Эренбурга, Сарнов присутствовал на ее открытии, а через две недели пришел снова и выступил на юбилейном эренбурговском вечере, когда я уже не смог приехать в Москву.

Теперь в продолжение темы Сарнова сюжет девяностых годов, связанный со Слуцким.

О Слуцком и Самойлове (в связи со Слуцким) и о них глазами Сарнова

Со стихами Давида Самойлова я познакомился, прочтя его вторую поэтическую книгу[12]. Затем покупал все его сборники, включая сборник переводов, открывший в том же 1963-м новую серию книг «Мастера поэтического перевода» (за все годы выпуска переводы Слуцкого в ней так и не появились). А один раз я видел и слышал выступление Давида Самойлова в Доме писателей в Ленинграде, кажется — в 1965 году, когда он впервые прочел там свое еще не опубликованное стихотворение «Пестель, поэт и Анна», совершенно меня очаровавшее, а читал он блистательно.

В 1997 году, когда уже не было в живых ни Слуцкого, ни Самойлова (он умер в 1990-м), подводя итог работе в фонде Б.А.Слуцкого в РГАЛИ, я решил предложить «Вопросам литературы» большую публикацию той части неизвестной переписки Слуцкого (с И.Эренбургом, О.Савичем, Г.Козинцевым, Е.Полонской, Л.Брик, И.Сельвинским, Д.Самойловым, С.Липкиным, К.Симоновым, А.Межировым, И.Бродским и др.), которая так или иначе была связана с моими историко-литературными интересами. Писем самого Слуцкого в архиве не было, но кое-что из них мне удалось найти у его адресатов. Три письма Слуцкого Д.Самойлову сороковых годов мне любезно предоставил тогда старший сын Самойлова — Александр.

Подробно прокомментированная публикация появилась в майско-июньском номере журнала за 1999 год. Когда я работал над комментариями, уже вышли из печати воспоминания Самойлова, сразу же внимательно мною прочитанные. Эренбург, преимущественный герой моих работ, «удостоился» у Самойлова фельетонной главы «Эренбург и прочие обстоятельства» (высказывания об Илье Григорьевиче имеются, впрочем, не только в ней). Эта глава поразила с самого своего начала: «В моей неприязни к Эренбургу кое-кто усматривал оттенок личности. Это неправда. У меня не было личных с ним отношений. Он несколько раз с симпатией отзывался обо мне[13], цитировал мои переводы в своих воспоминаниях[14]. И однажды помог в важном деле»[15].

Вышедшего из госпиталя и хотевшего сменить один фронт на другой Самойлова (конечно, еще не Самойлова, а Кауфмана — псевдоним себе он взял в 1950-е годы), желая ему в этом пособить, привел в Москве 1944-го к Эренбургу поэт Семен Гудзенко, стихи которого И.Г. любил («Гудзенко мне показался поэтом с головы до ног, подростком, еще не научившимся думать вне поэзии. <…> Я читал стихи Гудзенко всем… звонил в Клуб писателей, в различные редакции: мне хотелось со всеми поделиться нечаянной радостью», — будет вспоминать Эренбург их первую встречу 1942-го[16]).

И.Г. принял их приветливо, угостил коньяком, расспрашивал о фронте и попросил почитать стихи. Узнав о существе просьбы, он позвонил в Генеральный штаб и легко решил вопрос ефрейтора Кауфмана: направление на 1-й Белорусский под крыло его школьного приятеля было получено.

О Семене Гудзенко (замечу, что автор знаменитого стихотворения «Мы не от старости умрем, — от старых ран умрем» действительно умер не от старости в 1953-м), уже в 1944-м вкусившем литературной славы, Самойлов в «Памятных записках» позволил себе написать так: «Он был красив, уверен в себе и откровенно доволен, что из последних в поколении становится первым». Всё это устроил ему, как представлял себе Самойлов, именно Эренбург (так же легко, как ему, Кауфману, перевод на 1-й Белорусский фронт). Второй такой щелчок он ощутил в 1956-м, прочтя эренбурговскую статью о не выпустившем еще ни одной книги стихов Слуцком (вмиг тот стал широко известным всей читающей стране). Недаром именно вспоминая о Гудзенко Самойлов написал в «Памятных записках»: «Ему, как впоследствии Слуцкому, место в литературе уготовил Эренбург. Любопытно, что в обоих случаях Эренбург нашел поэтов не по своему вкусу, а точно почуяв вкус времени»[17]. Ему самому никакого места И.Г. не уготовил.

Утешиться Самойлов мог только представлением о незначительности фигуры самого Эренбурга. И, отводя душу, резвился в мемуарах, говоря о нем: «старый метрдотель в правительственном ресторане — был в восторге, что с ним стали здороваться за ручку», «лакейские упования», «пикассирующий парижанин», «его честолюбие и, в сущности, малый потенциал таланта», «внутренние препоны не помешали… стать литературной обслугой сталинизма», «крайне западный фланг сталинизма», «он ложь царям с улыбкой говорил», «поэзии нет в его природе»[18], «он учился французской кухне, где в луковом супе меньше всего луку», «ложь была его убеждением»[19].

Держа в голове все эти боекомплекты, я в своем комментарии написал про «Памятные записки» только то, что они «исполнены нескрываемой неприязни к Эренбургу и очевидной ревности к Слуцкому»[20]. Ревность, понятно, имелась в виду не к стихам Слуцкого — как, тем паче, и не к стихам Гудзенко, — а к ним самим, к тем, кого отметил И.Г., что и помогло быстроте их известности и славы. А вот тогдашние стихи Кауфмана совсем не поразили Эренбурга, и он о них нигде не писал.

Может быть, это не все читатели поняли…

Так или иначе, но ровно через год «Вопросы литературы» напечатали письмо читателя — друга Слуцкого еще со школьных лет, а потом и друга Самойлова — под названием «Соперничество, но не ревность», оспаривающее эту мою фразу. В письме замечалось, что гораздо точнее отрицательное отношение Самойлова к Эренбургу описывается не словом «неприязнь», а словом «неприятие» (но этот совет следовало адресовать покойному Самойлову, который употребил в данном случае именно слово «неприязнь», а вовсе не мне). Конечно, меня не могли не задеть слова читателя, еврея, участника войны и профессионального военного, с которым я был знаком лично и который, как я полагал, не мог не помнить огромное значение и подлинную роль Эренбурга в годы войны, но позволил себе выразиться конъюнктурным образом: «Такая крупная и противоречивая творческая личность, как Эренбург, не может не вызывать различных и даже противоположных оценок. Тем более что он занимал, как теперь модно говорить, особую нишу в нашей общественной жизни…»[21] Что под этой дипломатией имелось в виду, нетрудно понять.

Остальные несколько страниц письма были посвящены именно словам «ревность к Слуцкому», где описывалось ее полное отсутствие у Самойлова, а мне было указано, что это не более чем ощущение и, разумеется, предвзятое.

На мои недоуменные вопросы главному редактору журнала Л.И.Лазареву по поводу публикации этого письма, он ответил, что был против, но коллеги предложили напечатать читательский отклик вместе с ответом редакции — такой ответ члена редколлегии Б.М.Сарнова «По существу ли эти споры?» действительно появился в том же номере[22]. Анализируя и стихи, и документы, связанные с обоими поэтами, Сарнов показал, как менялись во времени их взаимоотношения и взгляды. И закончил тем, что, подобно классическим русским литературным парам: Пушкин — Лермонтов, Толстой — Достоевский, Маяковский — Есенин, Ахматова — Цветаева, такой же неразрывной парой в сознании читателей стихов останутся два имени: Слуцкий и Самойлов (проверить моим современникам справедливость этого прогноза, боюсь, не удастся).

Как мне потом рассказывал сам Бенедикт Михайлович, его заинтересовало отнюдь не полемическое письмо, а собственно взаимоотношения Слуцкого и Самойлова, и он написал, что за негладкими, непростыми отношениями поэтов стоит некая проблема. Эту свою статью, добавив подзаголовок «Борис Слуцкий и Давид Самойлов: к истории взаимоотношений» и освободив ее от первых страничек, где речь шла о полемике читателя с моей публикацией (эта часть заканчивалась дипломатичным утверждением, что письмо — искреннее и продиктовано самыми благородными побуждениями), Сарнов потом напечатал в превосходной своей книге «Бесконечный лабиринт», вышедшей в 2005 году и содержавшей двадцать три эссе о русских писателях ХХ века[23]. Достойная получилась статья. Но на страницах журнала, рядом с критическим письмом, отсутствие в ответе Сарнова главной темы — об Эренбурге в связи со Слуцким и Самойловым — меня, признаться, огорчило, несмотря даже на реплику в нем: «Поэта Слуцкого я любил (и ценил) больше, чем Самойлова».

Дело не в любви. Борис Слуцкий на войне многое увидел и понял, художественно запечатлев в стихах. По преимуществу он автор поэтического эпоса Отечественной войны, чего никак не скажешь о Давиде Самойлове, поэте иного лада. Можно вспомнить его знаменитое и характерное стихотворение «Сороковые, роковые…» — cо строками: «Война гуляет по России, / А мы такие молодые». Здесь его тогдашнее мироощущение совершенно иное, нежели у Слуцкого.

После того как Красная армия вступила на территории соседних стран, изгоняя оттуда немецких оккупантов, Слуцкий, имея в виду личный опыт участия в этой кампании, задумал, а затем и написал книгу «Записки о войне», увидевшую свет лишь более полувека спустя после Победы (она сохраняет силу важного и серьезного исторического, социального и морального документа эпохи). Самойлов тоже оставил о том времени прозаические свидетельства в двухтомных «Поденных записях», где о 1944–1945 годах среди прочего — панегирики Сталину и социализму. Фигурирует там, особенно начиная с зарубежья, и масса доступных девчонок (в соответствии с немецкой поговоркой: другие города — другие девочки)…[24]

[1] О самоубийстве Цветаевой рядовые читатели узнали в самом конце 1956 года, когда вышел второй альманах «Литературная Москва» с еще одной ее публикацией, которая предварялась статьей Ильи Эренбурга «Поэзия Марины Цветаевой» (за нее, как и за статью о Слуцком, Эренбурга долго долбали потом в той же «Литературке»). [2] Мы с приятелями называли его «У Рахлина» — Геннадий Моисеевич Рахлин еще до войны возглавлял нашу «Книжную лавку писателей», потом его посадили, а после реабилитации назначили директором во вновь созданный магазин, кажется № 66, затем названный (по Светлову) «Гренадой». «Гренада» стала магазином-клубом и специализировалась на продаже стихов (там легко можно было купить новые сборники, дефицитные всюду, кроме еще, пожалуй, отдела поэзии «Дома книги» на Невском, где царила замечательная Люся Левина). В 1960-е в «Гренаде» регулярно проходили интереснейшие поэтические вечера и старых, и совсем молодых, но уже набиравших славу поэтов, чаще всего московских. [3] Ронен О. Грусть // Звезда. 2012. № 9. С. 235 (также: Он же. Заглавия: Четвертая книга из города Энн. СПб., 2013. С. 342). [4] Ронен О. Грусть. С. 234 (также: Он же. Заглавия. С. 340). [5] Первая моя работа — публикация воспоминаний об Эренбурге в Париже 1909 года. Почти правоверная: все, что я себе позволил, — это упоминать Ленина без инициалов, а сестру Троцкого — с ними (в журнале это без разговоров было выправлено). [6] Имею в виду нашу с В.Поповым публикацию переписки Эренбурга с Борисом Полевым (Юность. 1987. № 7). Эренбурга после его смерти почти нигде не печатали. У меня было много возможностей для эренбурговских публикаций, но приходилось предлагать то, от чего не откажутся редакции и что пропустит цензура. А Полевой долго возглавлял «Юность», и вся надежда была на то, что для журнала окажется лестным напечатать его переписку с Эренбургом, которого Полевой, как ни странно, любил. Ругать своего бывшего многолетнего главного редактора за его суждения о вышедшем из компартии США Фасте редакция «Юности», разумеется, не позволила бы. [7] Сарнов Б.М. «Если бы цены были, как раньше, а пенсия — как теперь…» // Книжное обозрение. 1994. № 21 (24 мая). С. 7. [8] Фрезинский Б.Я. Случай Бенедикта Сарнова // Невское время. 1997. 11 янв. (также: Он же. Все это было в ХХ веке. Винница, 2006. С. 608; Он же. Мозаика еврейских судеб. М., 2008. С. 394). [9] См.: Эренбург И.Г. Письма, 1908–1967: [В 2 т.]. М., 2004. [10] Сарнов Б.М. Шестьдесят лет двадцатого века // Вопросы литературы. 2005. № 5. С. 144. [11] Фрезинский Б.Я. Третий «случай» // Нева. 2005. № 10. С. 207 (также: Он же. Об Илье Эренбурге: Книги, люди, страны. М., 2013. С. 433). [12] См.: Самойлов Д. Второй перевал. М., 1963. [13] Эти отзывы, к сожалению, мне неизвестны. [14] В мемуарах Эренбург процитировал семь переводов Самойлова, не называя переводчика: пять из шести стихотворений Тувима, одно — Л.Новомеского (другое в переводе Слуцкого) и одно — Г.Эмина; переводчики указаны в моих комментариях. В фонде Эренбурга в РГАЛИ есть переводы Самойлова из С.Хермлина. [15] Самойлов Д. Памятные записки. М., 1995. С. 236. [16] Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. М., 2005. Т. 2. С. 332. [17] Самойлов Д. Памятные записки. С. 239. [18] Здесь уместно привести слова Андрея Сергеева: «Самойлов, который ненавидел неэпигонские стихи, стал целоваться с Иосифом [Бродским]: за Иосифом стояла Анна Андреевна» (Сергеев А. О Бродском // Знамя. 1997. № 4. С. 145–146). Но Самойлов не знал, что еще в январе 1961 года Ахматова написала про Эренбурга: «Всегда поэт» (заканчивая этими словами книгу «Случай Эренбурга», Сарнов заметит: «Ахматова слов на ветер не бросала») — иначе бы Самойлов этого себе не позволил. [19] Самойлов Д. Памятные записки. С. 166, 241–243. [20] Вопросы литературы. 1999. № 3. С. 289. [21] Там же. 2000. № 3. С. 307. [22] Не сомневаюсь, что Сарнов и был инициатором этого предложения: вопрос его действительно заинтересовал. [23] Бенедикт Михайлович подарил мне этот том, надписав: «Дорогой Боря! Многое в этой книге будет Вам знакомо. Но, надеюсь, не все. Кроме того, мне интересно, как все это смотрится вместе. Дружески, Б.Сарнов. 28 III–2006». [24] См.: Самойлов Д. Поденные записи. М., 2002. Т. 1. С. 211. |

|