|

Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)

№ 135 / Август 2018 Листая толстые журналы

|

|

||||||||

|

Оскар Грузенберг. <О Горьком>. Из воспоминаний. Звезда, 2018, № 4

Удивительная история: рукопись выдающегося юриста и общественного деятеля Оскара Грузенберга (известного, в частности, в качестве одного из защитников Менделя Бейлиса), как и множество других материалов русской эмиграции первой волны, была обнаружена в архиве малозначительного советского поэта Марка Лисянского (известного почти исключительно в качестве автора гимна российской столицы).

Что Грузенберг вспоминает о Горьком? Первый эпизод: к адвокату обратился писатель Арцыбашев, чей роман «Санин» обвинили в порнографии. Грузенбергу роман тоже очень не нравится. Он обращается к Горькому за советом. Тот начинает свое письмо так:

Мне кажется, что в данном случае — нет вопроса: на мой взгляд, дело не в том, что некто написал апологию животного начала в человеке, а в том, что глупцы, командующие нами, считают себя вправе судить человека за его мнения, насиловать его свободу мысли, наказывать его — за что?

Дальше идут трогательные страницы про Горького и его сына «Максимку», а также о возбужденном против «властителя дум» следственном деле с такими формулировками: «Нижегородский ремесленник А.М.Пешков, 35 лет, обвиняется в том, что 9 января 1905 года в С.-Петербурге составил с целью распространения воззвание, возбуждающее к ниспровержению существующего в государстве общественного строя…» Впрочем, власти в тот момент были слишком слабы, чтобы довести дело до конца.

Валерий Бочков. Возвращение в Эдем. Роман. Дружба народов, 2018, № 4

Довольно путаная и претенциозная фантасмагория про русского писателя, купившего в антикварном магазине в Вермонте сейф, в котором находится бутылка с человеческой головой. Голова умеет говорить, и ее зовут Ева. Вслед за этим к герою является Пушкин («мулат ростом с пятиклассника» — на самом деле рост А.С. был 166 сантиметров, я таких пятиклассников не видел) и другие классики.

Дальше герой вспоминает свое детство в Латвии — в таких же фантасмагорических тонах. Один из персонажей — «лысый и очень загорелый еврей с невыносимо грустным взглядом» по фамилии Эпштейн, который почему-то сидит за дверью с табличкой «Эпштейн» в кафе, наполненном странной публикой — в основном из «мужчин преступного вида». И герой, ищущий свою пропавшую первую любовь, Линду, почему-то с ним советуется:

Милиция приехала через четверть часа. За эти пятнадцать минут Эпштейн успел мне сказать, что Линду я не найду. Но буду искать. Иногда находить в других обличьях. Разочаровываться, отчаиваться и снова искать. — Что это значит? — я не понял ничего. — Какой-то бред. — Ну да, бред, — хмуро согласился еврей. — Жизнь называется. И добавил: — Но главное — беги из Йенспилса!

Почему приехала милиция — тоже неясно. Все-таки и в фантасмагории должна быть внутренняя логика…

Игорь Бяльский. Историографическое. Стихи. Дружба народов, 2018, № 5

Поэт из Израиля, родом из Черновцов. Стихи про Давида, Урию и Бат-Шеву (Вирсавию) с посвящением Юлию Киму. Автор явно хочет сказать что-то глобальное и современное, но в итоге посыл сводится к тому, что «все сложно»:

Кто я, читать морали и причитать? Кто, защищать сыновей и подруг вождей? Ты говоришь «злодей!», а попробуй встать сам супротив майданов и площадей.

Против хамитов, хеттов, меньшевизны, да и самих левитов — поди смири. Скажешь: «друзья, соратники, братаны», а приглядишься — те еще упыри.

Наум Коржавин, Геннадий Кацов, Феликс Чечик, Татьяна Вольтская, Семен Крайтман, Владимир Гандельсман. По страницам молитвы. К 70-летию Израиля. Стихи. Дружба народов, 2018, № 5

Поэтическая подборка из одноименного сборника, вышедшего в Нью-Йорке: старое стихотворение Коржавина про Освенцим; «лобовые», публицистические и, скажем так, небесспорные по мысли стихи Вольтской про Европу и иммигрантов-мусульман; у Гандельсмана — фантазия на тему псалма; умелые, крепко написанные стихи Кацова про местечковых предков, дедов-кожемяк и бабок-белошвеек; сдержанная, суховатая философская лирика Феликса Чечика. Лучшее в публикации — нервно-сюрреалистические строки ранее неизвестного мне Семена Крайтмана:

о, военное время. рассказы про спички и хлеб. перегретая пыль голой бабой бежит по Волыни. тетя Сима висит на воротах в одном башмаке да в упавшем чулке… да прибита доска к тете Симе.

Борис Лейбов. В высокой траве. Рассказы. Дружба народов, 2018, № 5

Рассказы тридцатипятилетнего писателя, посвященные деду и написанные от его имени. Дед, в свою очередь, вспоминает собственную бабушку: «Когда-то очень давно бабушка была маленькой девочкой. Сталина тогда звали Царь…» (это в соответствии с его, деда, детской картиной мира). Такое многослойное прошлое, сохраненное семейной памятью, приобретает черты мифа и трансформируется:

Далеко от Москвы, далеко от Большой Калужской, целых четырнадцать лет назад, в 1927 году, родители познакомились. Недалеко от Смоленска стоял еврейский детский дом. Там дети учились на иврите и, как все в нашей молодой республике, не праздновали Рождество. И там, в десятом классе, начали дружить мама и папа, черноволосые красавцы.

Дети учатся на иврите? В СССР? В двадцатые годы? Невозможная деталь. Конечно, на идише. Может, деду-рассказчику это уже не очень важно? А может, внук, автор рассказов, попросту не разбирается в таких нюансах? Что все-таки перед нами: промашка или художественный прием? Дед между тем продолжает:

…отца моего отца, то есть моего другого деда, звали Лейб Лейбович Лейбович. Да, в паспортном столе, скорее всего, тоже смеялись и вручили документ на имя Льва Львовича Львова. В общем, у дедушки Льва было три жены. Не сразу, по очереди. У первой было семеро детей, она умерла. У второй детей тоже было много. А у третьей, моей бабушки, которой я не видел, детей было трое. Один из них — мой отец. Мне кажется, дед очень переживал. Время в стране было нелегким. Иностранные шпионы (думаю, японцы) то и дело похищали его братьев, племянников и сыновей. Все эти Львовичи бесследно исчезали.

Едва ли еврея могли звать Лейб Лейбович. Это дед ребенком, в начале сороковых, так выстроил в своем воображении историю семьи? Или перед нами опять ошибка внука-литератора? А «японская» тема получает вот такое развитие:

…у дяди Фройма гости. Говорили хотя и по-русски, но я слышал непонятные слова. Среди прочих — «независимость» и «Израиль». Когда я все-таки открыл глаза и осторожно приподнялся, то увидел, как мой дядя, секретарь партийной ячейки, и его товарищ надели себе на головы покрывала с кисточками и, встав лицом к стене, заговорили на иностранном языке. О ужас! Я накрылся одеялом с головой и не шевелился, пока они не ушли. Во двор они вышли, будто порядочные люди. В человеческих штанах и белых рубашках. И пошли, наверное, на свои заводы и фабрики. Да что же это такое? Они что, все японские шпионы?

Заканчивается семейная сага не без сионистского пафоса: на старости лет дедушка оказался-таки там, в Израиле, и ждет в гости «стройного офицера», своего правнука. При этом, как сообщается, деду, родившемуся в 1937-м, исполняется восемьдесят пять лет. То есть действие происходит в будущем? Но это никак не оговорено. Не многовато ли странностей?

Ирина Чайковская. Скрипач из Балтимора об «одесских ребятах». Знамя, 2018, № 4

Рецензия на книгу Григория Куперштейна «Одесские ребята» (Балтимор, 2017) — про музыкантов-одесситов, преуспевших в Америке: Мише Эльмане, Натане Мильштейне, Яше Хейфеце, Тоше Зайделе, Артуре Рубинштейне, Александре Могилевском и других. Все они — евреи, что рецензент специально отмечает, не давая, впрочем, этому очевидному факту никакой оценки.

Иные персонажи между тем довольно колоритны. Например, герой новеллы «Шопензе» Владимир Пахман, «первый знаменитый музыкант из Одессы». Название новеллы объясняется так: «…привычки знаменитого пианиста-одессита, считавшегося лучшим исполнителем Шопена, сильно напоминали повадки шимпанзе».

То ли рецензент, то ли автор представляемой книги (понять по журнальному тексту, где кончается один и начинается другой, трудно) рассказывает:

Приведу анекдотический случай, происшедший с Пахманом в 1925 году в Карнеги-Холле на концерте в честь 80-летия знаменитого скрипача и педагога Леопольда Ауэра. Войдя в артистическую, Пахман прошел мимо маленького человека с белыми бакенбардами, который ему представился: «Меня зовут Леопольд Ауэр». На это «Шопензе» не нашел ничего лучшего, как ответить: «Неужели? Я думал, вы давно уже умерли».

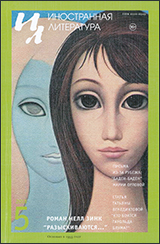

Анна Аугустыняк. Официантка из Майами. Иностранная литература, 2018, № 5

Бывшая узница Освенцима работает официанткой в дорогом ресторане. Лагерное клеймо на ее руке некоторые клиенты принимают за номер телефона — дескать, девушка нестрогих правил! — и шутят на эту тему. Между тем дома у Лили Якоб хранится ныне широко известный «Освенцимский альбом», страшная хроника преступлений, снятая двумя эсэсовцами. «Когда… распространилось известие о том, что у Лили "те самые" фотографии, к ней стали приезжать евреи со всей Америки. Каждый хотел найти в альбоме своих родных». Лили становится знаменитостью, попадает в телепередачу «Королева на один день» и исполняет свое желание — выводит с руки страшное лагерное клеймо…

Сюжет выглядит неправдоподобно, а между тем все изложенное — правда. Небольшой рассказ Анны Аугустыняк написан на документальной основе, хотя чуть беллетризован. Лучше было бы без этой беллетризации обойтись. Жизнь страшнее и удивительнее вымысла.

Вера Зубарева. Стихи. Нева, 2018, 4

Справка о поэтессе из Пенсильвании начинается с информации, что она имеет степень Ph.D. (какое это имеет отношение к делу?) и что ее первая книга «вышла с предисловием Беллы Ахмадулиной». Сообщается также, что Вера Зубарева — лауреат «Муниципальной премии им. Константина Паустовского (2010) и других престижных международных литературных премий». Прямо скажем: такого рода наивная самореклама оказывает обратное воздействие — за чтение берешься с недоверием. А зря — стихи очень недурные. В основном — про родной город, про его историю:

Одесса в оккупации. В Оперном тишина Исполняет реквием для позолоченных херувимов. Билеты распроданы. Публика сожжена, И пепел потоком движется мимо...

Дальше, правда, прямолинейнее и слабее:

— Шма Исраэль! — доносится волн иврит. В камере тучи — звезда накануне смерти Смотрит в Черное море, горит. Одесса в оккупации. Сорок третий…

Лучшее стихотворение в подборке — «Птица-карга»:

сидит у свечи клювом в пламя жизнь и смерть поменяла местами скачут человекообразные с хвостами тень младенца плывет над крестами на стенах граффити с числом зверя шаль на плечах ее — драные перья птица-карга, зачем ты являешься мне каждую ночь?

Хорошие стихи в «Неве», заметим, давно уже большая редкость.

Валерий Бочков. Парадокс Левитана. Рассказ. Нева, 2018, № 4

Рассказ про радиоведущего Гришу Горхивера, обладателя прекрасного баритона, напоминающего о знаменитом советском дикторе. Гриша работает на некой американской станции «Новая волна», вещающей на СССР, и ведет музыкальные передачи под псевдонимом «Билли Рокосовский» (уж не Сева ли Новгородцев тут пародируется?). Внезапно у него появляется «двойник» — человек по имени Билл Рокосовский, входящий в жюри «Грэмми»… Как часто бывает, сюжет предполагает эффектную развязку — а ее нет. Увольнение Гриши по сокращению штатов на такую развязку не тянет.

Евгений Беркович. Двуликий волшебник. Ранние новеллы Томаса Манна и литературный антисемитизм. Нева, 2018, № 5

На сей раз исследователь еврейской темы в творчестве Томаса Манна анализирует ранние рассказы немецкого классика. Как считает Беркович, в них «не ощущается никакой амбивалентности», а именно: эти рассказы «написаны с использованием стандартных антисемитских клише и стереотипов, отражают либо насмешливое, либо негативное отношение автора, в очень малой степени основаны на личном знакомстве писателя с представителями еврейского мира».

Правда, никаких особых злодейств евреи в ранних рассказах Манна не совершают. У них большие носы, они любят деньги, одеваются с безвкусным шиком… И всё. В общем и целом это — проявление раздражения представителя старого бюргерского патрициата против парвеню. Другой типаж — экзальтированный проповедник декаданса. Таковы Детлеф Шпинель из новеллы «Тристан» и Даниэль из новеллы «У пророка». Прототип последнего, поэт Леопольд Дерлет, не имел никакого отношения к еврейству, но Манну было важно сделать своего героя именно евреем.

С годами отношение Манна к евреям изменилось. По крайней мере, как публицист он выступал с юдофильских позиций. Но… вот такая дневниковая запись:

Мы говорили… о типе русского еврея, вождя мирового движения, представляющего собой взрывоопасную смесь интеллектуального еврейского радикализма и славянской христианской мечтательности. Если у мира осталось чувство самосохранения, то он должен со всей возможной энергией и в ускоренном порядке выступить против такой породы людей.

Разговор происходил в 1919 году, под впечатлением от революции и большевизма, а «мы» — это Томас Манн и его жена Катя, немецкая еврейка. Поди разбери, что это — антисемитизм, русо- или вообще славянофобия, что-то другое…

Евгений Беркович. Братья Манны в «Двадцатом веке». Вопросы литературы, 2018, № 2

Продолжение разговора о еврейской теме у Томаса Манна и его брата Генриха. Речь о редко упоминаемом эпизоде из юности Маннов — их сотрудничестве в консервативной и, в частности, антисемитской газете «Двадцатый век» в 1896–1897 годах. Генрих Манн даже был одно время редактором этого издания.

В те годы «Генрих стоял на позициях национализма, исповедуя антисемитизм в самой агрессивной форме, граничащей с нацизмом». Речь пока что шла, скорее, о своего рода «черносотенстве» на германский лад: редактор и сотрудники оплакивали традиционный мир, основанный на религиозных и семейных ценностях, обличали хищнический, спекулятивный дух капитализма, носителями которого являются известно кто. Постепенно, однако, разговор переходил на «расу». Почему-то наряду с евреями объектом ненависти молодых публицистов являлись англичане, тоже «евреи по духу», в отличие от шотландцев, «истинных германцев».

Через несколько лет Генрих Манн радикально изменил свои взгляды, сделался либералом и если не стал, то попытался стать филосемитом. С Томасом все сложнее. Такую агрессивную антисемитскую позицию, как брат, он никогда не занимал. Но и поворота на 180 градусов тоже не было: «Отношение Томаса Манна к евреям менялось с течением времени, но продолжало колебаться между двумя полюсами: от отчуждения ("я, рожденный немцем, не такой, как вы") до слияния ("я такой же изгой, как евреи")». Этому не помешал и многолетний счастливый брак с еврейкой.

Причина такой внутренней амбивалентности, по мнению Берковича, заключалась в том, что младший Манн как художник «был глубже и изощренней старшего брата, его художественное творчество не было так крепко связано с общественно-политическими установками и общим мировоззрением, как у Генриха». Иными словами, большому писателю труднее до глубины заразиться ксенофобией и агрессией, чем малому, но и «перековаться», обрести «правильные взгляды», не в пример труднее: ведь он мыслит не словами, а образами.

Лера Манович. Самолет. Рассказы. Октябрь, 2018, № 5

В трогательных, ироничных и тонко написанных рассказах присутствуют отец героини, который, «будучи наполовину евреем, а на вторую половину небогатым инженером, очень любил все уцененное», и некий Борис Исаакович, обладатель менее типичной для еврея слабости — «когда выпьет, вообще не человек». В повествовании время от времени всплывает еврейская тема. Ну вот, например:

Второгодник Голосов спрятался на большой перемене под лестницей и, когда я проходила мимо, высунулся и ласково прошипел мне в самое ухо: — Жидо-о-овочка. Я сделала вид, что не расслышала, и пошла дальше. Но лицо горело так, как если бы меня неожиданно поцеловали.

Подготовил Валерий Шубинский

|

|