|

Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)

№ 31 / Февраль 2001 Рецензия

|

|

||||||||

|

Судьба творческого наследия Бориса Слуцкого необычна. В самом деле, трудно было предположить, что у поэта, выпустившего за два десятилетия десяток книг, в столе остались не десятки — сотни стихотворений, принципиально меняющих наше представление о его мироощущении и о масштабах его дара. Трудно было предположить, что стихи «советского» до мозга костей автора будут привлекать внимание историков литературы, когда и сама советская власть уже уйдет в прошлое.

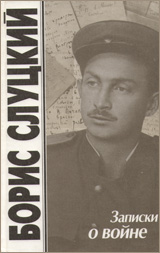

«Записки о войне»[1], созданные по свежим следам, в 1945 году, — возможно, последний значительный текст, извлеченный из архива Слуцкого, и, может быть, он заставит нас переписать не только историю литературы. (Хотя и литературы тоже: книга эта — несомненно, художественное произведение, а в наши дни, когда границы деловой и художественной прозы вновь становятся зыбкими, как до XIX столетия, сам Бог велит так ее воспринимать.) Но дело не только в этом, и не только в бесчисленных метко схваченных бытовых эпизодах и социологических наблюдениях. Книга Слуцкого — свидетельство особого опыта, пережитого множеством людей. Слуцкий был человеком незаурядным, но не уникальным: он был, если угодно, характерным представителем определенного типа или круга. Но у подавляющего большинства представителей этого типа не было языка, не было слов, чтобы рассказать о пережитом. А у Слуцкого слова нашлись. Почему — это тоже интересно. Но начнем с сущности пережитого.

«Распространение получили две формы приверженности к сущему: одна — попроще — встречалась у инородцев и других людей чисто советской выделки. Она заключалась в том, что все сущее было слишком разумным, чтобы стерли его немцы в четыре месяца от июня до ноября… Вторую форму приверженности назовем традиционной. Она исходила из страниц исторических учебников… Имена Донского, Минина, Пожарского, для инородцев западно (заведомо? — внимание, текстологи! — В.Ш.) чуждые, сошедшие с темных досок обрусительских икон — здесь наливались красками и кровью. Две эти любви, механически слитые армейскими газетками, еще долго жили порознь, смешливо и враждебно поглядывая друг на друга…»

Соединить эти два патриотизма — советский, «инородческий», красный и сменовеховский, турбинский (востребованный официальной пропагандой еще в последние предвоенные годы) — помог заграничный поход Красной Армии в 1944–1945 годах. «Записки о войне» — даже не о войне, собственно, во всяком случае, не о той войне, которую мы привыкли себе представлять. Это записки уже не человека, защищающего свою страну, и даже не в первую очередь солдата Мировой Революции. Герой этих записок — офицер имперской оккупационной армии.

Ключевые главы книги — про евреев и про белогвардейцев. «Человек чисто советской выделки», Слуцкий изначально (так казалось ему) мог не идентифицировать себя ни с Россией, ни с еврейством. Еврейство, самодостаточное, буржуазное, он отверг так же яростно, как некогда отверг его Маркс. От его довоенных стихов про Абрама Шапиро («По паспорту — Шапиро же, Абрам…») становится не по себе. «Хоть это больше заслуга финотдела… / Но я вам, дети, не оставлю дела, / Простите, дети, нищего меня…» Такая вот карикатура в духе чуть ли не «Штюрмера». Но и на «обрусительские иконы» он брезгливо косился. Ни еврей, ни русский — советский. Война заставила его стать и русским, и евреем.

Мудрено не почувствовать себя русским, когда тебя, «майора гвардии» (старорежимная формула; по-советски надо — «гвардии майор») Слуцкого, приветствуют эмигранты в Белграде — под портретами Петра I, Суворова и Ермолова (всех царей от Александра I до Николая II предусмотрительно вынесли из зала, заменив свеженаписанными в «клеточной манере» советскими вождями, — зоркий глаз «майора гвардии» уловил в этой спешной смене портретов сходство с 1937 годом). А в зале — «внучка Суворова», «племянник Кутузова», «внуки Льва Толстого».

Конечно, члены Союза Советских Патриотов увлечены «нашей идеологией». Той идеологией и той эстетикой, которая вдохновляла Слуцкого до войны. «Если бы кто-нибудь предложил… хору спеть “Славься!” из “Сусанина”, это было бы принято с удивлением. Ускоренно проходя все двадцать пять лет нашей истории, они еще не дошли до “новых веяний”. В программу были включены не только старые песенки Дунаевского, но и авиамарш и даже пьески со словом “красный” в заглавии». А все же именно в Белграде и именно в разговоре с эмигранткой Слуцкий единственный раз за книгу отрекается от своего еврейства.

Еврейства, которое становится навязчивой идеей, почти проклятием, которое подспудно присутствует во всех главах книги и прорывается в седьмой. Начинается все с «рассказа еврея Гершельмана» — одного из бесчисленных устных свидетельств Холокоста. Те, кому приходилось — пускай многие десятилетия спустя — слушать подобные рассказы, самим записывать их со слов уцелевших стариков, не могут не заметить, что история Гершельмана — далеко не из самых страшных. «Таких, что помогали мне, было в десять раз больше, чем таких, что продавали». Не все могли бы произнести эти благополучные слова — и сам Слуцкий уравновешивает их рассказом о венской еврейке, прятавшейся в штирийской деревушке от нацистов и попавшей на забаву к советским солдатам. (Впрочем, секс, женщины, изнасилования — особая тема, которой Слуцкий касается с почти циничной откровенностью и прямотой.) И все же о Холокосте он пишет едва ли не скупее, чем о «еврейском вопросе» в армии и в тылу. Причем местами его свидетельства — в тональности стихов про Абрама Шапиро. «Уральские рабочие, воспитанные Свердловым, были потрясены нашествием голодных беженцев с пачками тридцаток в портфелях».

Инерция довоенных лет, когда евреи не были дискриминируемым меньшинством, когда соответствующая запись в пятой графе была иногда нейтральной, иногда — даже выгодной, продолжает довлеть над Слуцким. После Холокоста (а в Восточной Европе — и после кампании 1949–1953 годов) всякие рассуждения о реальных основаниях антисемитизма и реальных поводах к нему стали табуированы, по крайней мере, для самих евреев. Но Слуцкий 1945 года еще толком не пережил этого опыта, не осознал его. Именно поэтому он способен спокойно анализировать роль евреев на фронте, в армии, а не трясти кулаками, настойчиво предъявляя выгодные для национального самолюбия статистические данные. Из его книги впервые становится понятно, что стояло за разговорами о «ташкентском фронте». Евреев было много в армии, но не в пехотных частях, дравшихся на передовой и несших наибольшие потери: как представители грамотной, элитарной части населения, они чаще попадали в артиллерию, инженерные, танковые войска, в штабы, в разведку. Идеология равенства, в которой было воспитано поколение, заставляла «фронтовых евреев» испытывать «ощущение незавершенности ратного труда их нации». «Евреи хлеба не сеют, / Евреи в лавках торгуют… / Евреи — люди лихие, / Они солдаты плохие...» Впрочем, и все другие народы СССР, как следует из книги Слуцкого, воевали заметно хуже русских. Страницы, где описывается вживание в армию кавказских горцев или казахов, легко обвинить в отсутствии политкорректности. Но это правда: есть такая вещь, как различие бытовых и воинских культур; трагизм ситуации в том, что преодолевать это различие приходилось не где-нибудь, а «в окопах Сталинграда». Почему же только евреи испытывали это «ощущение незавершенности» и пытались компенсировать его личным героизмом, часто бессмысленным (судьба разведчика Юры Кагановича)?

Еврею Борису Слуцкому, мальчику из ИФЛИ, досталось то, о чем мечтал (да даром!) сам Николай Гумилев (его «Записки кавалерийского офицера» то и дело вспоминаются при чтении книги Слуцкого): «входить в чужие столицы», на правах представителя державы-победительницы назначать правительства, казнить и миловать, твердой рукой пресекать бесчинства и насилия. Конечно, много смешного и жалкого. Надпись: «Испражнялся в англо-парке. Да здравствует советская власть, которая привела нас в Будапешт!» Советский офицер, который, на правах победителя, отказывается расплачиваться в ресторане и за которого платит союзник-англичанин. Но сцена капитуляции противника в Венгрии — вот уж мечта Гумилева. «Было составлено письмо с торжественным обещанием сохранить жизнь для всех и холодное оружие для офицеров... Я до сих пор вспоминаю с удовольствием его энергический и в то же время великодушный тон. Позже, кажется, все маршалы переписывали с него свои ультиматумы».

Да что там Гумилев — Денис Давыдов в Вильне (великодушный к пленным французам — и поручающий, в назидание и насмешку непокорным польским мещанам, управлять городом прорусски настроенному кагалу). Слуцкий сравнивает молодых большевизан из Союза Советских Патриотов с декабристами. Но куда больше общего с людьми 14 декабря, может быть, у него самого и его сверстников. Ведь не в том дело было в 1814 году, что русские дворяне увидели просвещенную Европу: а то они без войны не могли туда съездить! И в 1945 году не в том было дело, что, по слову Черчилля, «Ивану показали Европу, Европе показали Ивана». Какую такую Европу показали тому же Слуцкому? Румынию, превращенную в бордель под открытым небом? Болгарию, где офицеры Генерального штаба со времен Шипки особым шиком считали говорить дома по-русски? Лежащую в руинах Австрию? Дело в другом. Молодые люди ощутили себя вершителями судеб мира. А когда они вернулись домой, им объяснили кто они. «Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес, а здесь он…» Нет, не офицер гусарский, а — «…или в торговле — завом, или в аптеке — замом». Каким ужасом наполнены эти стихи Слуцкого! А ведь не в газовую камеру посылают. Не на Колыму. Даже не в Биробиджан. Предлагают вернуться в мир Абрама Шапиро. Только и всего. (Когда генерал Берек Иоселевич, герой польского еврейства, погиб в бою, его жене, по решению сейма Великого Герцогства Варшавского, разрешили, в порядке исключения, жить на главной улице и «торговать там водкой»...)

В данном случае еврейскую составляющую этой драмы можно понимать метафорически: проблема, конечно, шире. Гармонического соединения Третьего Рима и Третьего Интернационала не получилось. Маховик снова начал давить подряд старых интеллигентов и пролетарских интернационалистов. Правда, в отличие от 1937 года, они теперь ощутили свое родство. Предчувствие этого нового недоброго поворота трагически окрашивает книгу Слуцкого. Но пока он победителем идет по Европе, на досуге беседуя с Себастианом Барбье, бывшим эсэсовцем, перебежчиком, «немецким Иосифом Флавием». Вот как видит Барбье будущее своей страны: «Отсиживаться от сильных врагов. Подставлять ляжки, закрывать голову. Торговаться по‑хорошему. Не мечтать, не восстанавливать даже — латать черепичные крыши, расплесканные минометным огнем». Так кажется Барбье. А Слуцкому 1945 года кажется, что немцам — в наказание — предстоит судьба евреев: на века. Он и злорадствует, и сострадает.

Мне вспоминаются хмурые немцы, Печальные пленные 45-го года... ... — Вы верите Гитлеру? — Нет, не верю. — Вы верите Герингу? — Нет, не верю. — Вы верите Геббельсу? — О, пропаганда! — А мне вы верите? — Минута молчанья. — Господин комиссар, я вам не верю. Все пропаганда. Весь мир — пропаганда.

Прошло десять лет, прежде чем Слуцкий смог написать это, примерив участь «пленных немцев» на себя, и еще десять, пятнадцать, двадцать, прежде чем он смог (должно быть, в ужасе, в отчаянии) молча признать их правоту.

Была ли альтернатива? Слуцкий намекает на нее… «Осенью 1944 года было закончено обмундирование и первичное обучение еврейской бригады 8-й английской армии. Их выстроили на плацу. Из двенадцати колен воинов, вышедших в свое время из Египта, уцелело совсем немного — одна бригада. И вот впервые за два тысячелетия прозвучала команда на древнееврейском языке — “Смирно!”» Чувствуете пафос? Это тебе не Абрам Шапиро. Добровольческая бригада была набрана, главным образом, в подмандатной Палестине. Три года спустя ее ветераны будут доблестно воевать за независимость Израиля с английской колониальной армией. Потом — с арабами. Можно не сомневаться, что, сделай родители Слуцкого накануне его рождения или даже в начале двадцатых иной выбор, — быть ему в этой бригаде. И, конечно, люди его склада и типа (марксисты-государственники, левые книжники-идеалисты с крепкими мускулами и в заслуженных кровью погонах) в ту эпоху уместнее всего были бы именно в Израиле. Там он стал бы генералом. Или министром. Может быть, даже премьер-министром. Стихов, разумеется, не писал бы[2]. А в России Слуцкий стал поэтом. Не великим, но достаточно значительным (надо заметить, что подборка стихов, приложенная к «Запискам о войне», неудачна и не дает подлинного представления о масштабах его дара). Сила его — в том, что можно назвать (пользуясь формулой его старшего современника, о котором Слуцкий, несомненно, слышал, а возможно, что и читал его) «талантом двойного зренья». Он обладал даром видеть мир, к которому принадлежал, одновременно изнутри и извне. Таким даром обладал Андрей Платонов, но он был гением: он выразил глубинное существо советского опыта. Слуцкий гением не был, опыт, выраженный им, был куда более частным и менее глубинным. Но если не осознать этого опыта — невозможно понять некоторых очень важных вещей в российской истории XX века. [1] Слуцкий Б. Записки о войне; Стихотворения и баллады / Вступ. ст. Д.Гранина; Сост., послесл., примеч. П.Горелика. СПб.: LOGOS, 2000. 352 с.: ил.

[2] Работая над рецензией, автор не знал, что для его предположения, сделанного на основе анализа текста Слуцкого, существуют не только литературные, но и реальные, жизненные основания. Родная тетя Слуцкого, Хая Слуцки, эмигрировала в Эрец-Исраэль в 1920 году, была активистом рабочего движения, членом ЦК партии Мапай. Ее сын, Меир Амит, двоюродный брат Слуцкого, — израильский военачальник, генерал-майор, крупный государственный деятель, в 1960-е годы возглавлял израильскую внешнюю разведку Моссад. — Ред. |

|