|

Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)

№ 46 / Август 2003 Имена

|

|

||||||||

|

1

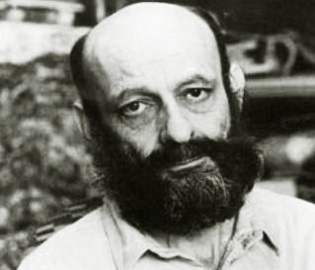

Юрий Карабчиевский родился 65 лет назад. Одиннадцать лет назад, в самом начале новой, непохожей на прежние эпохи, он добровольно ушел из жизни.

Юрий Карабчиевский

Писательская слава пришла к Карабчиевскому незадолго до смерти… Нет, не то слово — не слава, известность, одна из многих известностей той суматошной поры. Больше всего говорили о «Воскресении Маяковского» — книге, написанной в начале восьмидесятых, напечатанной за границей в 1985-м, а в СССР — в 1990 году. Эти пять лет оказались роковыми. Смелая — не политически, интеллектуально смелая! — книга появилась на родине в потоке «перестроечных» текстов, ревизующих в угоду новой конъюнктуре историю российской словесности XX века, повергая ниц раннесоветских классиков, но оставляя в неприкосновенности репутации, скажем, Самойлова или Кушнера. Дерзость Карабчиевского, который посягнул на сложившуюся к тому времени в среднеинтеллигентском сознании внешне убедительную картину, попробовал не разделять «хорошего» раннего и «плохого» позднего Маяковского, попытался понять путь поэта в целом, не была оценена.

Книга его вызвала, между прочим, резкую отповедь крупнейшего современного русского поэта — Елены Шварц, которая откликнулась на нее статьей «Маяковский как богослов». Для нее Карабчиевский — «хороший, теплый человек», которому бы «писать о Есенине, ну, о Твардовском… Ан нет! Зачем-то находит себе большое, уязвимое, раненое и даже убившееся Человекоживотное… и, всаживая ему в окровавленный бок нож… с ученым видом рассуждает об анатомии этого несуразного существа…»,желая доказать, что «неверные, с его точки зрения, эстетические установки ведут и к неверной морали, и что сложность вообще не к добру»[1].

Замечательно сказано, но по отношению конкретно к Карабчиевскому — не вполне справедливо. Он ведь любил не Твардовского с Есениным — Мандельштама. Позднего, сложного, дерзкого. И Маяковского, а заодно и Цветаеву с Бродским, критиковал не за сложность, а за, как казалось ему, риторичность, механистичность. Вообще, отречение от Маяковского и Цветаевой ради Мандельштама, от поэтики высказывания ради поэтики ассоциативной, для шестидесятника — вещь необычная и смелая, и можно понять человека, которого в этой смелости несколько «занесло», который утратил чувство меры.

Но в той же книге о Маяковском можно прочитать и такое, мягко говоря, странное суждение: «Особое свойство языковых открытий Хлебникова — в том, что, не наполненные живым содержанием, не связанные движением личности, в собственном контексте они бессмысленны…» Можно столкнуться с такими упреками Маяковскому: «Не только истина в высшем смысле, но простая обыденная правда факта не имела для него никакого значения. <…> Любил ли он смотреть, как умирают дети? Он не мог смотреть, как умирают мухи на липкой бумаге, ему делалось дурно». Предполагается, что другие, «настоящие» поэты в житейском плане «искренни» и чуть ли не документальны. Читая подобное, понимаешь, почему стихи — самое слабое из написанного Карабчиевским: с такими-то взглядами на поэтическое искусство! И начинаешь сомневаться в глубине понимания им Мандельштама. Не был ли тот для него… своего рода Есениным? Еврейским, интеллигентским Есениным? Осознавал ли Карабчиевский, что та трагическая несоразмерность человеку, каков он есть, которая из Маяковского прет, — таится и в поэзии Мандельштама, но на куда более глубинном уровне?

Это с одной стороны. А с другой — эти мухи на липкой бумаге… Это такая деталь — чтобы увидеть ее, обратить на нее внимание — надо же быть художником.

Таков Карабчиевский. С одной стороны — благодарность писателям-деревенщикам за «обнаженную правду жизни» (каково было ему и таким, как он, несколько лет спустя, когда писатели-деревенщики вдруг — подумать только! — оказались антисемитами) и возражения против использования в русском языке слова «эссе» (потому что «кровью сердца — эссе не напишешь»). С другой — такое глубокое, тонкое, точное писательское зрение, что и человек моего поколения и круга, для которого презрение к «правде жизни» в литературе, к деревянской прозе (вне зависимости от анти- или филосемитизма ее сочинителей) и вообще к книгам, написанным «кровью сердца», — аксиома, оказывается перед ним беззащитным.

2

Место Карабчиевского в истории русской литературы определяется не «Воскресением Маяковского», не статьями, не стихами, а несколькими (полу?)автобиографическими повестями — «Жизнь Александра Зильбера», «Незабвенный Мишуня», «Каждый раз весной». В этих повестях он — замечательный, горький и тонкий выразитель того человеческого, слишком человеческого, которого он прежде всего искал в чужих книгах и стихах, разрыва с которым, пренебрежения которым не прощал.

То, к чему он постоянно возвращается, — унижения, обиды, иногда большие, иногда мелкие, но все равно неискупимые. Не случайно он с таким пониманием пишет о теме обиды у Маяковского. Обычно человек стремится забыть унизительные ситуации, Карабчиевский же намеренно фокусирует на них свое внимание. Одна из ярчайших сцен «Жизни Александра Зильбера» — та, где герой, позорно тонущий и пользующийся спасательным кругом «на глазах у всех мужчин и женщин (особенно женщин!)», на следующий год, выучившись как следует плавать, приезжает на тот же пляж… «И лишь стоя у раскрытого чемодана и растираясь длинным махровым полотенцем, я вдруг обнаружил вопиющую пустоту на месте того… что должно было быть сегодня главным… Я пытался скомпенсировать потерю времени чудесным совмещением места действия — но и этого, в сущности, не получилось. Место оказалось тоже другим: другие люди, другая погода, даже поплавок и тот другой». Унижение непреодолимо. Последнее место на стометровке, поражения в секции вольной борьбы — ничего не забывается.

Унижения связаны с антисемитизмом — мальчику, чей отец погиб на войне, говорят — «евреи на фронте не были, по домам на печках сидели»; но унижение рождает и просто мучительная для мальчика тонкой душевной организации необходимость проводить лето в пионерлагере, среди шумной, простодушной, по-детски жестокой кодлы. А ведь ему-то тонкая душевная организация и по чину не полагается. Кто его родители — профессора что ли какие? Нет защищающего статуса потомственного интеллигента. Совсем другая среда. Вместо погибшего отца появляется отчим дядя Яша, Яков Самойлович Ройтман, коммерческий директор в одной из артелей промкооперации. Описание его — самое сильное в книге. Энергия брезгливости и ненависти:

«Затем, не снимая ноги, начинает вычищать между пальцами. Ступни у него короткие, закругленные, тридцать восьмой размер при высоком подъеме — он очень гордится, что всегда покупает дешевую детскую обувь. Он подносит добытое к глазам, близоруко рассматривает, растирает в пальцах, ссыпает на пол… В баню он ходит не чаще раза в два месяца, но каждую неделю на грязное тело надевает свежевыстиранное белье. Вот он встает, направляясь в “спальню”, мешок растянутого трикотажа мошной повисает у него между ног, он идет, тяжело волоча шлепанцы и переваливаясь с ноги на ногу, и мурлычет под нос какую-то тихую, странную, безмелодийную тягомотину. В дверях он останавливается и начинает чесаться».

А вот как отчим говорит о пасынке:

«Поцелуй, поцелуй его, погладь по головкэ, дай ему пятерочкэ на кино, пусть он будет получать удовольствие, а я пусть буду подставлять голову, чтобы он получал удовольствие. Спасибо? Спасибо от него не услышишь, спасибо. Он может только тратить деньги и делать назло!».

Интересно, что примиряет отчима и пасынка — на краткий миг — такая нееврейская вещь, как елочкэ. Елочкэ, само собой, новогодняя, но сюжет в традициях рождественских рассказов, конечно. В традициях Диккенса. «Это можно было бы объяснить красиво». Но Карабчиевский не хочет красиво. Он просто доскажет историю — и о том, как отчима арестуют (не за политику — за коммерцию) и он — под пытками — ни в чем не признается и ничего не подпишет, и о том, как умирающий Яков Самойлович будет трогательно расспрашивать пасынка о его только что родившемся сыне… Да и не будь этих «примиряющих» эпизодов, мало что изменилось бы. Просто пасынок-рассказчик понимает: скупой, невежественный и неопрятный дядя Яша и весь его малопривлекательный мир — это свое, родное. Хотя то, что это свое, — еще один источник унижения и ужаса. И — по закону художественной симметрии — отцом возлюбленной героя оказывается Герасим, сумасшедший нищий, помешанный на ненависти к «жидам», и для нее это тоже источник унижения.

Кажется, Карабчиевского всю жизнь преследовали какие-то то тоскливые, то монструозные призраки. Интеллигентская правда и интеллигентская человечность были укрытием от них. Старший брат со странным именем Зима, рано физически и умственно созревший, в восьмилетнем возрасте совращенный взрослой теткой и вскоре умирающий от менингита («Каждый раз весной»), — один из этих призраков, и неважно, реален он или рожден воображением писателя.

Та область сознания, которая связана с еврейством, была особенно густо этими призраками населена. Евреем Карабчиевский был, похоже, неважным — и был в этом на зависть честен. Он мог спокойно написать в газете, что его одинаково мало волнуют камни Суздаля и камни Массады — со всеми этими «голыми мужиками, которые обливали врага кипящей смолой», он не испытывает никакого родства. А вот с дядей Яшей или мелким советским бюрократом «незабвенным Мишуней» — испытывает. И со странным братцем Зимой испытывает. Он предпочел бы иметь в родне Мандельштама и Пушкина, да куда денешься...

Любопытно, что «высокий» аспект еврейства (и вообще «высокий» аспект бытия) представлен в прозе Карабчиевского одной-единственной фигурой — дедом по отцу, аскетом, благочестивым мудрецом. Но дед — наименее убедительный персонаж его прозы. Может быть, потому, что в книге он говорит искусственным книжным языком. А на самом деле, поясняет Александр Зильбер, дед объяснялся «на своем, особом наречии, состоявшем из смеси русских, еврейских и украинских слов с небольшой примесью польских оборотов». И употреблял грубые, соленые выражения. «Человек, употреблявший такие выражения, в принципе не мог быть прав» — так казалось юному Александру Зильберу.

Даже в том, как транскрибирует Карабчиевский идиш, можно разглядеть его почти брезгливое отношение к этому языку. Утрируя украинский идиш, «и» и «э» он последовательно слышит как «ы» — звук неевропейский, а потому темный и вульгарный на русско-интеллигентский слух. «Готэню, их выл ныт лыбн… Ё, Готэню, Ди быст герехт… Их бин шилдык, майн Готэню, о!» Другими словами, в своем отношении к жизни, к Богу и ко многому другому, в том числе к своему еврейству, Карабчиевский до конца остался человеком определенного поколения и слоя — интеллигентом-шестидесятником. Но это, ограниченное по-своему, мировосприятие было выражено им настолько последовательно, честно, бескомпромиссно, что стало материалом для настоящей литературы. |

|