|

Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)

№ 91 / Апрель 2011 In memoriam

|

|

||||||||

|

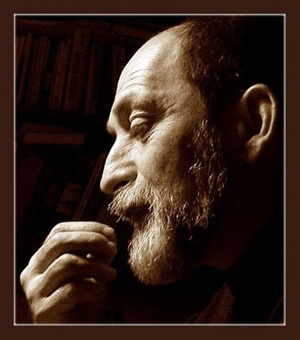

Памяти ученого и гражданина

Недавно мы прощались с Галиной Кожевниковой, заместителем директора центра «Сова», мужественной молодой женщиной, сумевшей за свою недолгую жизнь стать признанным экспертом по радикальному русскому национализму. И вот — новая утрата. На этот раз от нас ушел Евгений Мороз, бескомпромиссный борец против шовинизма и неонацизма. Оба они были профессиональными историками, в юности мечтали об академической карьере и вряд ли предполагали, чем им придется заниматься в сознательной жизни и с какими именно исследованиями их образ будут связывать грядущие поколения. Не думаю, что эти исследования доставляли им большое наслаждение. Речь шла о малоприятных сторонах нашей действительности. Гале, вероятно, было бы интереснее продолжать изучение российской истории начала XX века, а Жене — сосредоточиться на фольклорных сюжетах. Но кто-то должен был лечь на амбразуру…

На мой взгляд, несмотря на некоторые инициативы, полноценное гражданское общество в России так и не сложилось. Но это не отменяет факта: в России появились граждане. Я, разумеется, имею в виду не тех, кто стоит за империю и всячески прославляет величие России, и не тех, кто борется за «спасение белой расы», а тех, кто искренне разделяет демократические ценности и предпринимает все усилия, чтобы Россия стала по-настоящему демократической страной, уважающей и реализующей на практике права и свободы человека. Именно таким я всегда видел Женю.

Обстановка конца 1980-х годов заставила отечественных интеллектуалов задуматься о своей политической позиции. У многих это вызывало дискомфорт, многие колебались и выжидали. Женя был не таким. Вовсе не случайно он стал одним из ведущих авторов знакового сборника «Национальная правая прежде и теперь» (СПб., 1992). Это раннеперестроечное издание послужило важным сигналом опасности, грозившей России со стороны тех, кого уже тогда называли «красно-коричневыми». Отменная профессиональная подготовка и давний интерес к древней истории позволили Жене уловить самое зарождение той псевдонаучной тенденции, которая сегодня привела к расцвету «арийского направления» в российской словесности и к появлению соответствующей «альтернативной истории». Основой этой «истории» стало стремление превратить неких «русов» в первонарод, давший якобы начало если не всем народам мира, то, во всяком случае, «индоевропейцам», само название которых служит расистам кодовым термином для пропаганды своих идей и прославления «белой расы».

Как ученый Женя был первым, кто обнаружил неоязыческое крыло в национал-патриотическом движении и проанализировал суть радикальных неоязыческих идей, заимствованных из нацистского наследия. Он же показал неоднозначное отношение неоязычников к христианству, безошибочно определил их место среди прочих национал-патриотов.

Впрочем, неоязычники были лишь одним из объектов его научных интересов. В не меньшей мере его увлекали межвоенное евразийство и нынешнее неоевразийство, экзотические учения «Внутреннего предиктора СССР» (КОБР) и «Партии духовного ведического социализма», эклектические идеи А.Дугина, некоторые другие радикальные течения, вкупе отражающие сложную гамму настроений внутри «патриотического лагеря». Еще двадцать лет назад, проделав тонкий анализ этих настроений, Женя дал достаточно полную картину концептуальной вариативности ультраконсервативного («традиционалистского») течения, которое до сих пор не сдает своих позиций. Его характеристика свойственного «патриотам» разброда и их неумения прийти к приемлемому компромиссу сохраняет свое значение и сегодня. Столь же точны его определения страхов, конспирологических настроений, мессианских позывов и неизменной апелляции к эзотерике, будоражащих умы внутри этого лагеря. Фактически первым он показал, что русский радикальный национализм лишен модернизационного потенциала, будучи зачарован прошлым величием, блокирующим какое-либо движение вперед. В то же время единственным объединяющим началом для этого весьма разнородного движения является «русская идентичность», неизменно выстраиваемая по оппозиции к образу «чужака». Только на этой платформе монархисты и способны объединяться с коммунистами, а язычники — с православными. Но эта же платформа неизбежно определяет их тяготение к биологическому детерминизму. Вот почему в этой среде «этнорасовая идея» становится все более популярной. Мало того, идеи эти увлекают и определенную часть российских чиновников — Женя уже давно заметил и зафиксировал в своих работах эту тревожную тенденцию.

Как истинному профессионалу, Жене претили фальшивки, получившие широкое хождение в постсоветской России, и он одним из первых указал на сфальсифицированный характер «речи Алена Даллеса», не только популярной у «патриотов», но временами попадающей и в учебную литературу.

Наконец, именно он поднял вопрос о «научном расизме» (не используя, правда, самого этого термина). Речь шла, прежде всего, о сомнительных трудах влиятельного декана исторического факультета Санкт-Петербургского университета И.Я.Фроянова, от лица науки развивавшего миф о «жидомасонском заговоре». К началу 2000-х годов Фроянов занимал достаточно прочные позиции в административной системе и мало кто из ученых был готов выступить с критикой в его адрес, одни — в силу корпоративной этики, другие — дабы не портить себе карьеру, а третьи — просто видя в нем единомышленника. А Женя выступил — невзирая на упреки в обслуживании неких «враждебных сил», якобы желавших опорочить «ученого-патриота». Его предельно точная оценка антизападнических конспирологических взглядов Фроянова имеет и более широкое значение — она остается справедливой по отношению ко всем быстро размножающимся любителям идеи «несовместимости культур» и самобытной «славяно-русской цивилизации».

Подчеркнем: Женя никогда не занимался огульным охаиванием своих оппонентов. Для него их идеи были, прежде всего, полем научного исследования, он анализировал их так же, как энтомолог изучает бабочек. Их взгляды вызывали у него здоровое изумление, стремление понять — как, почему и для кого именно такие представления оказались привлекательными в наше время.

Иными словами, в лице Жени Мороза мы потеряли блестящего знатока русской консервативной мысли, ее филигранного исследователя и критика, истинного гражданина России, пытавшегося всеми силами уберечь ее от праворадикального тренда — тренда, который по-прежнему остается для страны реальной угрозой.

Виктор Шнирельман (Институт этнологии и антропологии РАН, Москва)

Per aspera

С Женей Морозом мы родились в одном доме на проспекте Чернышевского в 1950 году. Его коммуналка соседствовала с нашей, но была не в пример громадней, грязней и лютей. Жило там человек тридцать, в основном пролетарии и служащие, в коридоре по стенам висели корыта, а в туалет вилась небольшая, но свирепая очередь.

Кроме семьи Морозов-Капланов (мать, отец, бабушка и трое детей, включая Женьку) в квартире окопалась еще одна еврейская тетенька, остальные жильцы несли посменную вахту на угрюмых антисемитских баррикадах.

Все это нас с Женькой никак не касалось: мы стремглав пролетали коридор и оказывались то в нашей неправдоподобной и благолепной коммуналке, то в его семейном отсеке: большой угловой комнате с двумя маленькими берлогами для сестер Тани и Светы. Они были намного старше и презирали нас со всем — еще не растраченным — пылом раннего полового созревания. Женькина жизнь состояла из повсеместного и запойного чтения, но не только буссенаров и куперов, а и литературы «умственной» — я припоминаю «Жизнь двенадцати цезарей» Светония, «Боги, гробницы, ученые» Керама и тому подобное. Позднее к чтению прибавились шахматы, освоенные также мгновенно и заполнившие все оставшиеся лакуны свободного времени.

А потом мы пошли в школы, но волею обстоятельств — в разные. Про учебу Мороза, точнее про его «успеваемость», как это тогда называлось, мне ничего не известно. Вскоре умерла от рака Женькина мать, а потом из семьи ушел отец и главной «на объекте» осталась бабушка, Любовь Захаровна, единственный его воспитатель, мне запомнившийся. Она тормозила ранние проявления еврейского гения во всю мощь предоставленной ей власти. К счастью, непрерывные окрики в духе «Хватит читать! Поесть не можешь по-человечески?» встречались Морозом с полнейшим безразличием и не становились руководством к действию. Вулкан клокотал, перуны летели на наши стриженные под полубокс ученые головы, но книжка, как правило, не отбиралась, и всё переходило в разряд бесслезных старушечьих причитаний. Мы, увы, не были великодушны.

Постепенно к домашним развлечениям стали добавляться и уличные. Двора в нашем доме практически не было, что, безусловно, избавило нас от крепкой пролетарской дружбы, раннего курения и убогого безадресного мата. На нашу долю оставались элегические прогулки в Тавригу (Таврический сад) и партизанские походы на Неву, не обнесенную еще державным гранитом, а потому опасную и категорически запрещенную. Женина бабушка, предвидя неизбежное правонарушение, напутствовала нас чем-нибудь вроде: «Попадете под машину — лучше домой не возвращайтесь!» В Тавриге мы почему-то пристрастились к ловле тритонов, они на свою беду водились в тамошних прудах и были трудной, но, как нам казалось, почетной добычей. Трепыхавшиеся в маленьких майонезных банках, они с триумфом приносились домой, порождая очередные волны семейных цунами: «Ну сколько можно! Опять эту гадость приволокли! Провоняете всю квартиру! Изверги!» Но мы с базаровской твердостью продолжали свой бессмысленный промысел… Мне особенно запомнилась одна из вылазок, во время которой Женька вдруг ехидно поинтересовался, не знаю ли я, какова температура тела у наших жертв. Я, разумеется, не знал… «На градус меньше нашей!» — торжествующе объявил мне Мороз, навсегда просияв для меня недостижимым корифеем.

В 1963 году мой отец вновь женился. Его женой стала Карина Христофоровна Кушнарева, работавшая в Институте археологии. Этот альянс оказался для нас с Женькой судьбоносным. Уже в 1964-м мы, тринадцатилетние, без сопровождения взрослых были отправлены в археологическую экспедицию под Евпаторию, где и началась наша новая разгульная жизнь.

В теплой компании студентов ленинградского и московского истфаков Мороз с его пугающей эрудицией и абсолютной бытовой беспомощностью быстро сделался «сыном полка», баловнем и фаворитом не обремененных взрослым вниманием студенток.

Как же сладка оказалась эта жаркая крымская жизнь! На раскопе тогда было принято «умничать», это был сплошной фейерверк блестящих филиппик и рискованного остроумия, мы были влюблены сразу во всех и всем пытались подражать. На вечерних кострах нам подносили эмалированные кружки с местным красненьким, мы подтягивали какой-нибудь «Магадан» и в полном блаженстве засыпали под боком у милующихся флибустьеров.

Экспедиции стали смыслом и целью наших жизней. Для Мороза это означало истфак, но евреям без протекции путь на дневное отделение был заказан. А для поступления на вечерний нужен был стаж работы — не менее года. И тогда случилась очередная фантасмагория — Женька оказался рабочим ресторана в Приморском парке Победы с официальным название должности: грузчик кондитерского цеха…

Дмитрий Шнеерсон

Толкучка у входа в аптеку

Я не помню, зачем нам с Женькой понадобилось тогда пойти в аптеку. Может быть, за какой-нибудь мазью от спортивных травм для меня или лекарствами для него. Помню только, что было много народа, стоять в очереди не захотелось, и мы плюнули, купили вина и пошли к нему в мастерскую.

А эта аптека все сидела у меня в голове — рядом была Офицерская, там когда-то жил Блок и родились его стихи, где «аптека, улица, фонарь»…

И вот ко дню рождения Женьки я написал стишок:

Евгению Морозу

Бритоголовое чудо двадцатого века, С именем, Пушкиным данным как минимум дважды, Где-то там рядом с тобою фонарь и аптека, Улица, знаешь в которой ты камешек каждый.

Что беспокоит тебя на изломе столетья? Всё ли еще собираешь венок на отрогах Гнозиса гор, где гуляют беспечные дети, Все возложивши надежды на Господа Бога?

Что тебе видится ночью во сне беспокойном? Юные девы, стрельба, парашют и паденье? Или стукач, этот образ эпохи застоя? Спи, не вернется стукач, он исчез как явленье.

Что же нам делать? А вытянуть длинные ноги, Цветом рубина окрасить стеклянную мерку, Вспомнить, что было: любовь, содроганья, тревоги, Блока, фонарь и толкучку у входа в аптеку…

С Женей мы пересекались в нескольких плоскостях.

Когда я был председателем комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (по образованию, науке и культуре), то часто к нам поступали различные документы, связанные с религией, этнографией, межнациональными проблемами. Когда-то нашим консультантом был Николай Гиренко, но после его трагической гибели (он был убит националистами) это место занял Женя Мороз. Профессиональный историк, он давал нам высококомпетентные справки, экспертные заключения, просто ценные советы. Иногда мне удавалось уговорить руководство Закса заключить с ним договор на разработку экспертных материалов, и тогда это становилось оплачиваемой работой, что для Жени было немаловажно. Но так или иначе Женя всегда охотно заходил к нам в Мариинский — выпить кофе, поболтать о жизни, дать нужную справку.

С другой стороны, несколько раз мы с Женей были вместе в археологической экспедиции Московского университета. Женя пользовался лестным вниманием студентов и студенток — он много знал и был замечательным собеседником на раскопе, когда жарко и надо заводить разные животрепещущие разговоры, чтобы время шло быстрее.

Я там снимал шуточные фильмы, и мне хорошо запомнился эпизод, в котором Женя играл роль мудреца Диогена, живущего в бочке. Фильм был по Пушкину, по «Сказке о царе Салтане», и в бочку должны были посадить мать и дитя. Так вот, сцена был построена так, что к Диогену являлись «черные риелторы», спаивали его и отбирали у него бочку. Под палящим солнцем Женя-Диоген грустно брел по степи с надписью на груди: «Я — бомж!» В другом фильме, «Май фэр миледи», Женя играл кардинала Ришелье… Эти фильмы у меня сохранились, и когда я их пересматриваю, то вспоминаю Женины шутки, его готовность играть любую, пусть даже смешную роль, его чувство команды — черта, очень важная для меня в людях.

Леонид Романков

Мы, семидесятники…

С Женей Морозом шапочно я был знаком давно, у нас много общих знакомых, мы — люди одного, «сайгонского» поколения. Время от времени в разных сборниках и журналах я встречал его статьи. Тема, которой они были посвящены, меня мало интересовала. В постсоветской России существуют тысячи юдофобов, готовых объяснить любое неприятное для страны историческое событие еврейскими происками. Это, как правило, невежественные, недобросовестные, часто просто безумные люди. Евгений и его сотоварищи строчка за строчкой опровергали их злокозненный бред. Мне эта деятельность казалась непродуктивной. Во-первых, на мой взгляд, такие тексты могут только рекламировать антисемитских балаболов. Во-вторых, в этом занятии много ненужной страстности. Научная критика требует скорее иронического высокомерия, нежели гражданских чувств. Тем более что издания, в которых печатался Женя, читаются по преимуществу евреями и их симпатизантами — то есть теми, кто не нуждается в подобного рода просвещении.

Поэтому, когда в 2004 году мне предложили взять Женю на работу, я не испытал восторга. Но мы только запустили канал, специалистов не хватало и Мороз с его базовым историческим образованием в принципе годился. И я решил его принять.

Первый проект, над которым мы вместе работали, назывался «Ленинградский фронт». Женя брал интервью у ветеранов битвы за Ленинград и блокадников, затем расшифровывал записи, выбирал наиболее «вкусные» куски для дальнейшего включения в фильм. Старые люди раздражительны, часто чрезмерно словоохотливы. Вспоминают не то, что надо, а о том, о чем их спрашивают, упорно не говорят. В общем, нельзя сказать, чтобы его работа была — сахар. Но у Мороза сразу обнаружилось несколько качеств, которые делали его незаменимым. Во-первых, он был по-настоящему хороший историк, много читавший и помнивший из самых разных исторических периодов. Во-вторых, было видно, как интересна ему работа, что называется, по специальности. И, наконец, он обладал ангельским характером, невероятной добротой и терпением. Поэтому наши старички и старушки были в него просто влюблены.

По мере работы над четырехсерийным «Ленфронтом» формировалась наша команда — Дирекция документального кино, которую я и возглавлял. У всех у нас сложились человеческие отношения, крепнувшие не только в совместной коллективной работе (а телевидение — как завод, здесь каждый зависит от сотоварищей), но и в командировках, и в дружеском застолье. Коллектив был разновозрастной, множество авторов, корреспондентов, режиссеров, видеорежиссеров, постоянно меняющиеся бригады операторов, ну а Женя получал только удовольствие от этой бурнокипящей деятельности. Историческая теледокументалистика подразумевает немедленное переключение с одного периода на другой, смену тематики, героев, интонации. Он участвовал во всех наших проектах. Монументальный 12-серийный фильм «1956 год» предполагал и просмотр периодики в Публичной библиотеке, и отсмотр хроники, и интервью, и участие в общих «мозговых штурмах». Советский период, даже в его узловых событиях, плохо изучен, архивы закрыты. Исторические закономерности и причинно-следственные связи приходится искать самим по ходу дела.

В течение нескольких лет каждую неделю Дирекция документального кино выпускала передачу «Культурный слой». Здесь мы почти всегда шли по первопутку. Рассказывали о малоизвестных людях, явлениях, событиях — в послевоенном Ленинграде по преимуществу. Надо было искать свидетелей, принадлежавших к самым разным социальным группам: тренеры подпольных секций карате, бывшие хиппи, комиссары строительных отрядов, студийцы-мимы, буфетчицы, опера уголовного розыска… И здесь имели значение демократизм Жени Мороза и умение поддерживать связи с людьми. Ведь нет справочников, которые позволяют найти человека из некогда существовавшей неформальной, никак не описанной группы. Женя делал сценарии передач о рабочих Кировского завода, о первых полуподпольных студиях пантомимы, о скандале в Ленинградском институте социологии, о директоре Кировского завода Зальцмане, об архитекторе Ное Троцком, стройотрядах… Одновременно тот же коллектив был занят выпуском «большого» документального кино в серии «Живая история»: «Подсудимый Берия», «Опасный Ленинград», «Оборона Эрмитажа», «Победительницы».

Главной жизненной неудачей Жени, как и всего моего поколения, был — год рождения. Мы, семидесятники, оканчивали вузы, когда любая карьера, прежде всего в гуманитарной области, была связана с неслыханными унижениями. А для тех, кто имел несчастье родиться евреем, по существу закрыта. Историк по образованию, по склонности, Евгений Мороз бо́льшую часть жизни занимался изготовлением ювелирных изделий для денег, а для души — карате и изучением восточных практик. В каком-то смысле последние годы Жени были самыми счастливыми в его жизни: занимался исключительно тем, что было ему интересно, и делал это с видимым удовольствием и с ощутимым результатом. Тут, на телевидении, он мог раскрыть свои профессиональные способности, которые не имел возможности применить прежде — потому что не давали.

Осенью 2009 года «Пятый канал» в том виде, в котором его создавала сначала Марина Фокина, а потом Владимир Троепольский, был закрыт. Полностью уничтожили Службу главного продюсера, куда входила и Дирекция документального кино. Мы все оказались на улице, и Женя не стал исключением… Петербург — город маленький. Телевизионной работы мало. «Пятый канал» делают теперь москвичи. И хотя Женю в последний его год приглашали участвовать в разных небольших московских заказах, это не могло ни в какой степени сравниться с тем, что было. Так что мне кажется, что история, случившаяся с «Пятым каналом», имеет прямое отношение к его безвременной смерти.

Все мы вспоминаем Женю Мороза как какого-то житийного персонажа, которого лучше было бы описывать средствами агиографии, — деликатный, щедрый, бескорыстный, любознательный, отзывчивый… Никогда не тянул одеяло на себя. Был человек исключительно уютный, украшавший пейзаж. Теперь на этом месте — дыра.

Лев Лурье

В «Культурном слое»

Мне довелось работать с ним на программе Льва Лурье «Культурный слой». Я был шеф-редактором, Женя — постоянным автором. Авторов на этой программе было много, но постоянный — один Женя. Так вышло не случайно. Каждый выпуск он делал не просто старательно — он полностью в него погружался. Знал о героях и сюжете во много раз больше, чем требовалось для 26-минутной передачи. Задаешь вопрос по сценарию, в ответ — целая лекция. Женя был человеком не только широкообразованным, но и увлеченным. А «Культурный слой» давал редкую на телевидении возможность самостоятельного поиска и творчества. И Женя раскрылся как никогда. Буквально расцвел. Всегда доброжелательный и мягкий, здесь он просто светился. Часами просиживал за телефоном, разыскивая нужных людей, не жалел времени съездить к ним, познакомиться, поговорить еще до интервью. По крупицам собирал фото- и видеоматериалы. Уходил в программу с головой. Случайно увидев Женю на улице, многие могли наблюдать занятное зрелище: он шел один, при этом о чем-то разговаривал сам с собой, жестикулируя, размахивая руками. Он был где-то со своими героями и сценариями. Если над ним подшучивали, Женя не обижался, наоборот — легко поддерживал шутку. К себе относился не без иронии. Я заметно моложе его, но никогда не чувствовал разницу в возрасте. Для меня было особым удовольствием принимать сценарии Евгения Львовича. Всегда увлекательное чтение и еще более увлекательная беседа. Ко всем моим замечаниям Женя был внимателен, никогда не игнорировал, но старался все исправить сам. К чужой правке в его тексте относился ревниво. Я его как автора хорошо понимал и редко что-либо навязывал. Обычно проблема была в том, что Женя «слишком много знал» и порою перегружал тексты сухой информацией. Тогда мы вместе придумывали «оживляж» — добавляли иронии и юмора. Жене это нравилось. Как правило, он первым сочинял какой-нибудь остроумный пассаж и ликовал, если хорошо получилось. Так мы всю дорогу и веселились, правя сценарий. Со стороны это выглядело мало похожим на работу. Просто работа с Женей была радостью. И передачи, которые делал Мороз, — одни из лучших. Думаю, их еще не раз покажут, они еще долго будут нести людям не только знания, но и добрый мудрый свет души их создателя, Евгения Львовича Мороза.

Леонид Маляров

Два стихотворения

Евгению Львовичу

Длинный хвост стоит у ларька «Пиво-Воды». Бьет старик об угол подъезда сухую воблу. Рядом дерево в луже пивной простужает ногу. А мой друг читает Бродского, переводы.

Помоги нам, западный шквал, пережить эту осень, Подгони эту очередь, эту струю на ветру не сносит. Только это и есть союз рабочих, солдат, матросов. Мы попросим раз, а больше мы не попросим.

Как выходишь на улицу в город, такова альма-матерь. Тот, кто воблой стучал, присел у стены, потерял фарватер. Помню, в детстве мама любила крахмальную скатерть. Трехлитровая банка в сетке, бутылки сдали, на пиво хватит.

Что-то мы не продвинулись ни на шаг за это время. И как рано темнеет, скоро зима ноябрь сменит. Дай нам Бог сохраниться теми же самыми, теми, кем мы сами хотим, отличая свой свет от тени.

Так и кажется, жизнь простоишь в затылок, среди народа. Повезет — достоишься в едином порыве. Такова свобода Выбора: на ту же улицу из парадного или с черного хода Коли вышел, дыши, а потом напиши панегирик или оду.

До чего же мы счастливы банкой, наполненной светлой пеной. Дерево издали, как рука старика, прожилки, вены. Вот придем домой, наполним кружки, будем читать «Путешествие» Стерна, Мир увидим, не замочив сапог, радуясь, что жилплощадь трехмерна.

А пока мы на улице, шарфы замотаем плотнее. Мы не пишем стихов. К аналогиям страсть не делает нас умнее. И понятно, страсть к различиям делает так, что они виднее. Нам в конечном счете за то и другое намылят шею.

1977, Ленинград

***

Памяти Евгения Мороза

Полчаса в поезде три дня в неделю я смотрю в окно на пейзаж Бодрийара, я читаю книжку, письма Целана, и не прислоняюсь — свежеокрашено

твоей смертью. Тебя отправили в лагерь, где не бывает весен-песен, где наши смешные слова ветер не донесет. Ящик писем с речью семидесятых на берег вынесет, но не их ублюдочная пена у рта.

Мы-то нищие, разбогатевали духом на недобитом фарфоре, оставшемся после мамы пустым декором, без функции пищи. Ты исторический случай дикции родственной, малопонятной незнакомым.

Неприкаянный шлимазл академический, скитавшийся без карьеры с тумканьем в светлой башке источников и истоков, подозревавший, что гений, обычно злой, мог быть задуман иначе.

Помнишь, мы смешивали волосы, они были неразличимы. На прощанье пили водку из глубоких тарелок, стаканы упаковав. Ничего умнее смерти они не придумали в жизни.

Сделай что-нибудь глупое, поменяй на ботинках шнурки.

2011

Марина Тёмкина (Нью-Йорк)

Наш автор

Мемориальные статьи не предполагают полемики. И все-таки позволю себе не согласиться со Львом Лурье. Да, в антифашистских публикациях порой много излишнего пафоса, неуместных эмоций, суетливых попыток опровергнуть очередной антисемитский бред и кого-то в чем-то переубедить… Все это так. Но только не про Женю Мороза. Он действительно много писал о русском радикальном национализме, мусульманском экстремизме и прочих подобных материях, но был при этом, прежде всего, аналитиком, экспертом, исследователем. Разумеется, высокомерной отстраненности, холодного безразличия в его текстах не было — не тот предмет. Но сдержанная, достойная, ироничная интонация всегда сохранялась.

Именно это очень выделяло Женины работы среди других материалов антифашистского журнала «Барьер», выходившего в свое время в Петербурге. Именно поэтому мы и пригласили его десять с лишним лет тому назад поучаствовать и в еврейском книжном обозрении. И он стал одним из самых активных и ярких авторов «Народа Книги в мире книг». Что называется, ключевым автором. И членом редакционного совета. И другом… Рецензировал историческую (и псевдоисторическую) литературу, готовил обзоры изданий по межконфессиональному диалогу и проблемам толерантности, полемически отзывался на различные историко-публицистические опусы, особенно часто писал, так уж получилось, — о «еврейских аспектах» творчества Солженицына и общественной на них реакции. Свидетельствую: ни один автор, публиковавшийся на страницах журнала, не вызывал своими статьями столько агрессивных, раздраженных, бранных откликов со стороны оппонентов, как Мороз. Одна только истерика «Нового мира» после его итогового «солженицынского» текста чего сто́ит. Сдержанность и ирония задевают сильнее пафоса…

Женя был своим человеком в очень разных, порой не пересекающихся, принципиально несовместимых кругах петербургской интеллигенции — среди академических ученых и альтернативных художников, правозащитников и телевизионщиков, антифашистов и еврейских активистов. Своим — и в то же время повсюду самим собой, с собственными принципами, интересами, оценками. В известном смысле — той самой кошкой, которая гуляет сама по себе…

Признаюсь: меня согревают воспоминания, что о нашем журнале Женя и говорил, и писал: «наш журнал». Вот и в последней статье, которую он подготовил для «Народа Книги», — тоже так. Как всегда безотказно взял на рецензирование объемистый том. Как всегда быстро представил его обстоятельный анализ. Безотлагательно просмотрел редакторскую правку, прислал короткое сообщение по электронной почте: «Прочел. Все устраивает. Спасибо». А вот увидеть этот свой материал «в бумаге» уже не успел. Или это мы, издатели, не успели. Статья «Масоны и еврейские тайны» идет в текущем номере — номере памяти ее автора…

Трудно примириться с мыслью: дальше нам предстоит делать наш журнал без Жени.

Александр Френкель |

|